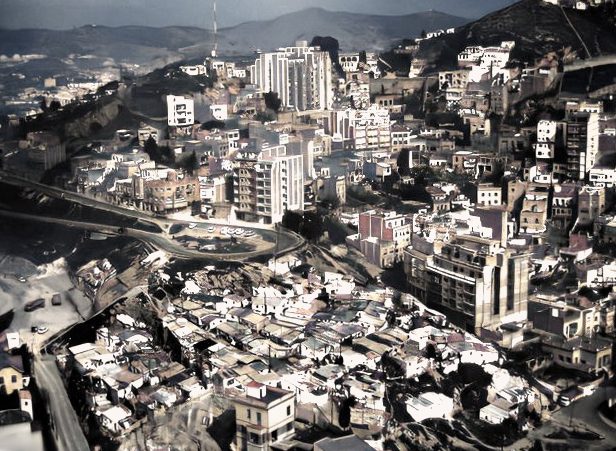

En 1920 ya había 6.000 barracas en Barcelona pero a finales de los años 50 había más barraquistas (100.000 personas) que todos los vecinos de la ciudad de Girona.

Era “la cara B de Barcelona” la de muchos dels “altres catalans” como llamó Paco Candel a los que llegaron como emigrantes.

LAS DOS BARCELONAS

La burguesía industrial y financiera se había forrado con la manufactura de indianas y estaba preparada y dispuesta para cambiar la faz de la ciudad haciéndola a la medida de su nuevo estatus. En menos de 50 años van a crear la nueva Barcelona.

El derribo de las murallas (1853) aumentó por 20 el suelo edificable de Barcelona. La fiebre constructora había llegado para quedarse por muchos años.

La Exposición de 1888 y la urbanización del Eixample requerían una ingente mano de obra. Para trabajar en ellas llegaron sobre todo catalanes de provincias, valencianos, aragoneses…

Los constructores preferían edificar edificios para las clases medias y altas, mucho más rentable que dedicarse a la construcción de viviendas más modestas y más baratas para las clases bajas: los mismos trabajadores de ésa burguesía industrial.

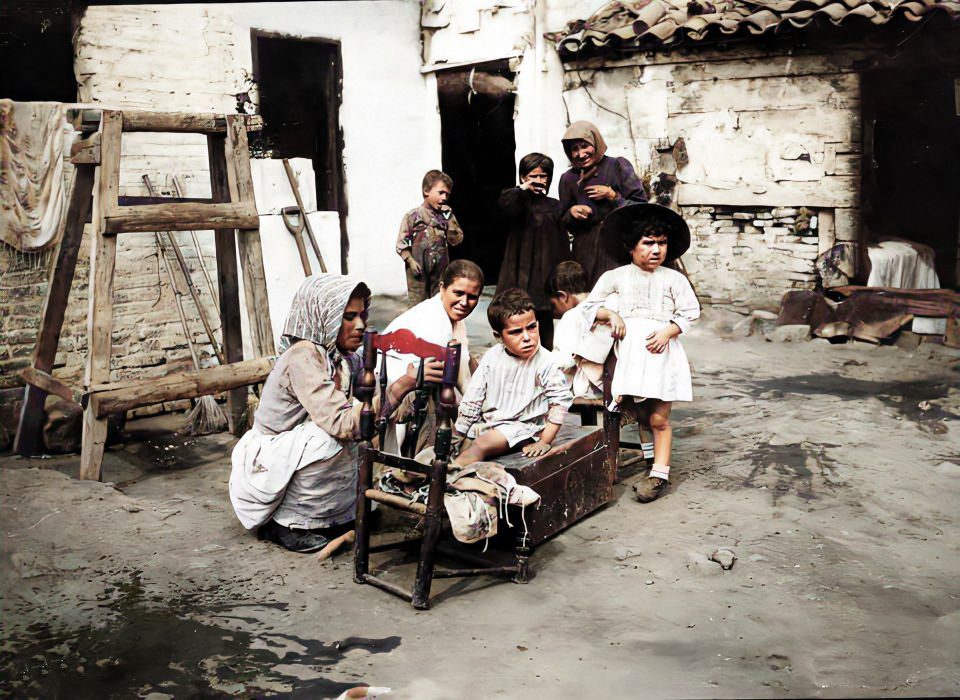

Muchos de ellos esperaban volver a sus pueblos tras la finalización de las obras pero mientras estuviesen En Barcelona necesitaban dormir bajo techo…pero carecían de dinero para pagarse una habitación en la ciudad, cada vez más cara.

Los picapedreros de las canteras de Montjuic y algunos catalanes llegados para trabajar en las obras de la Exposición Universal de 1888 se hicieron sus viviendas provisionales en lo que hoy es la zona del teatre grec, junto a algunas barraquitas con huerto de algunos vecinos del Poble Sec. En el lado már de la montaña, en Can Tunis se establecieron sobre todo pescadores.

EL SOMORROSTRO

En la zona de la Barceloneta se asentó el primer poblado documentado. Los primeros en llegar fueron los vecinos más pobres del barrio de la Ribera destruido para construir la Ciudadela.

Para todos ellos se urbanizó el barrio de la Barceloneta (1753). Posteriormente llegaron muchos valencianos que convivían junto a pescadores y gentes en tránsito.

BARRIO DE PEKIN

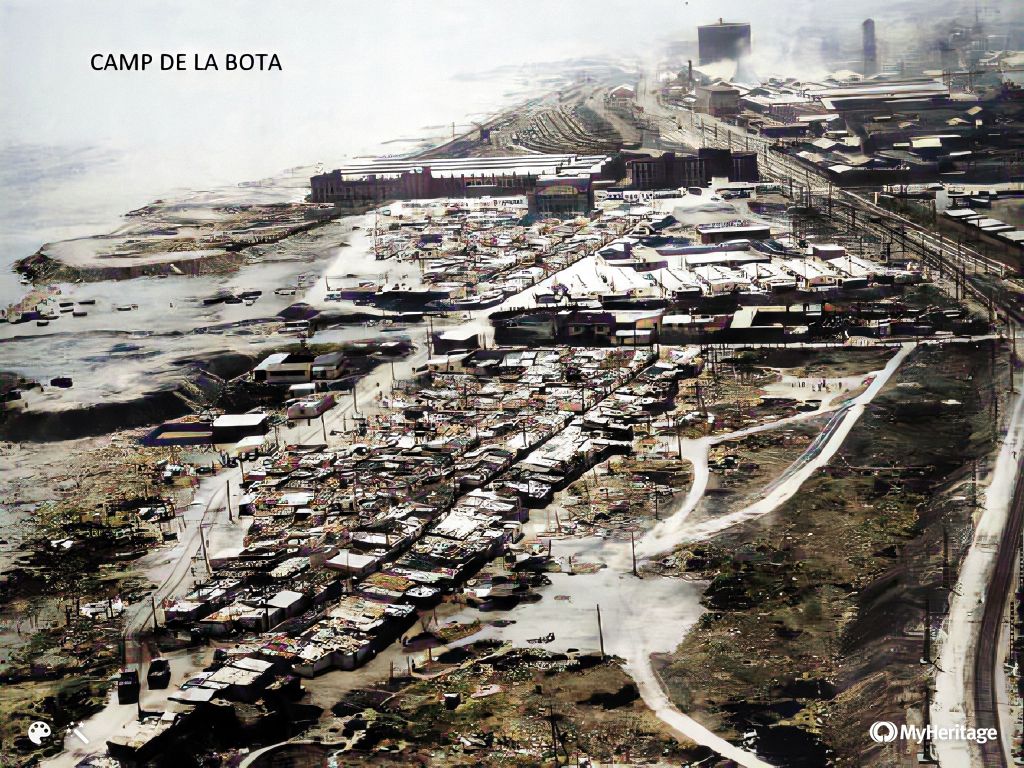

El barrio chabolista de Pequín apareció tras oleada de asiáticos, después llegaron catalanes, aragoneses, valencianos, pescadores y (a partir de los años cincuenta) trabajadores de la RENFE ya que estaba al tocar de unos talleres que la compañía tenía en la desembocadura de la riera d´ Horta, en el llamado Campo de la Bota.

LOS BARRAQUISTAS

A principios de los años veinte, 20.000 personas habitaban casi 4000 chabolas. En 8 años se multiplicarán por 5 tras la llegada de una gran ola (200.000) de catalanes de otras provincias.

El Ayuntamiento no se daba cuenta que frente a la radiante Barcelona se estaba extendiendo otra Barcelona sombría. Se habían creado leyes para solucionar el problema pero no llegaron muy lejos…

- 1911 Primera ley de casas baratas,

- 1915 Instituto de la Habitación Popular,

- 1922 Nueva ley de casas baratas.

En los años veinte las viviendas habían aumentado en Sant Adriá un 502%, Moncada un 165%, Sardanyola un 122%, el Baix Llobregat un 102%, Sant Cugat un 93%y L´Hospitalet y Viladecans un 87%.

El stock de viviendas nunca fue suficiente para asimilar a todos los emigrantes que, en pocos años vendrán de otras regiones españolas, los despectivamente llamados popularmente “murcianos”. Venían a trabajar en las obras del Metro, el Eixample y las obras para la Exposición de 1929.

NÚCLEOS BARRAQUISTAS

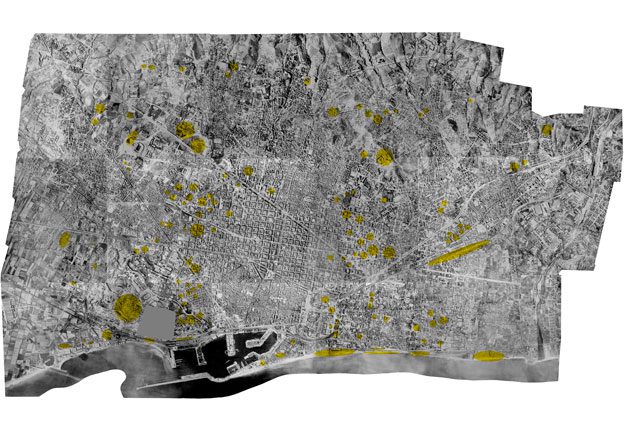

Los barrios del Guinardó, Can Dragó, Camp de l´Arpa, Sant Martí Est, Sants, Gràcia Est, La Taxonera, Sant Gervasi Est o Collblanc fueron los que acogieron más inmigración y en el extra-radio de Barcelona como Sant Adrià y El Prat.

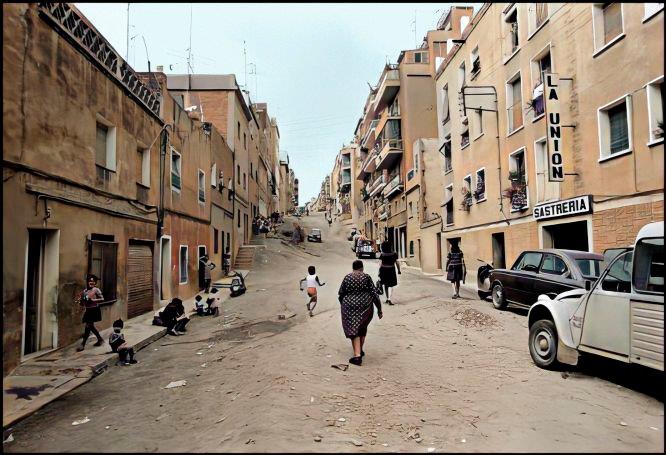

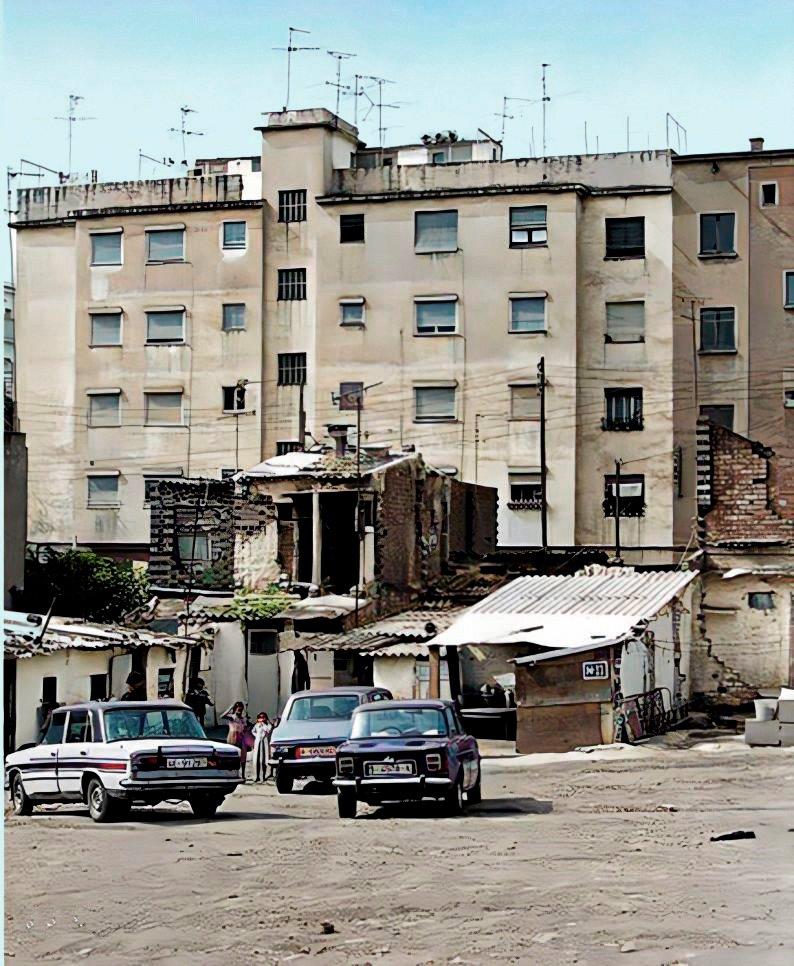

Un centenar de núcleos que se extendían por toda la ciudad: desde el litoral y la montaña de Montjuïc hasta los dos extremos del Eixample o a los pies de la montaña de Collserola. Viviendas sin agua corriente ni luz cuyas puertas daban a calles sin asfaltar.

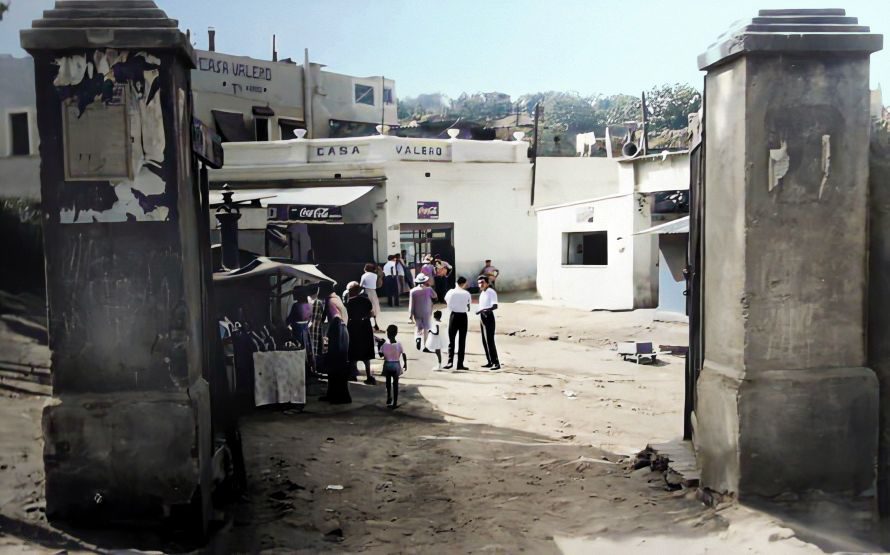

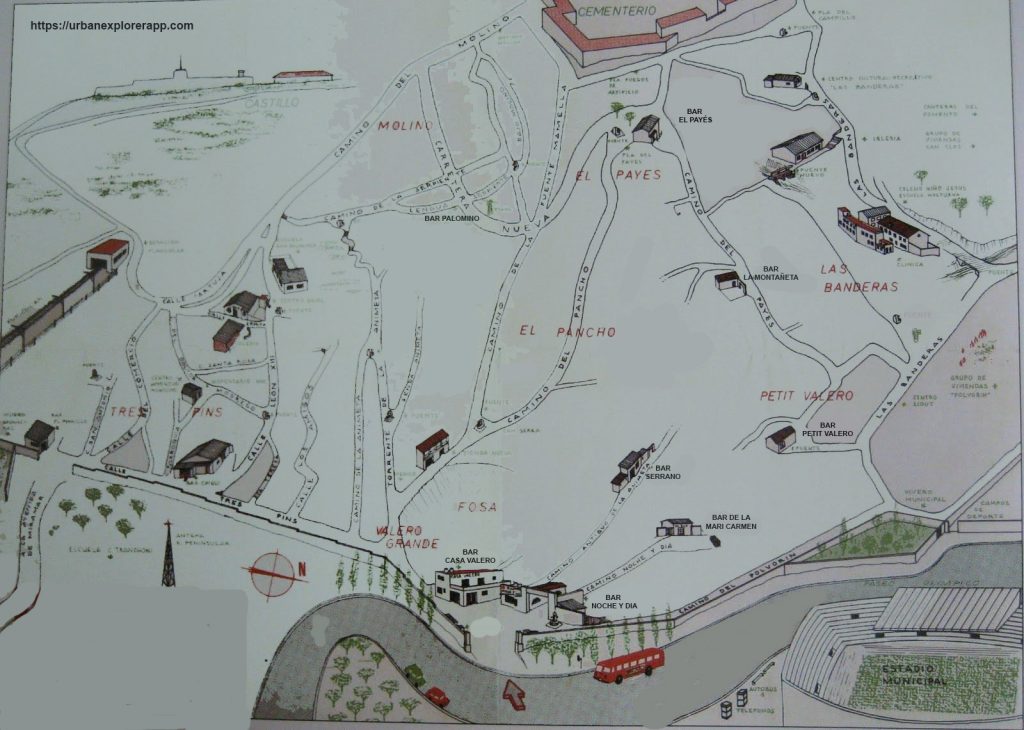

Los propietarios de algunos terrenos de Montjuic vendieron sus parcelas sin escriturar. Se poblaron Can Valero y Tres Pins…

Las barracas se extendieron a lo largo de todo el litoral incluso hubieron 98 asentamientos en la misma Barcelona: en Horta, Sant Andreu, detrás del Hospital de Sant Pau o en Santa Coloma.

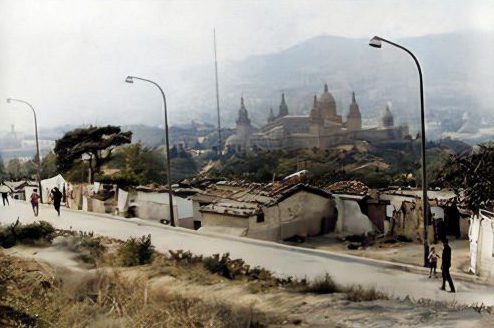

Tras las obras para la exposición del 29 se eliminaron las barracas más próximas al recinto y algunas zonas de la montaña y la Magoria.

Durante la república se crearon brigadas para tirar chabolas a la par que se iniciaba un proyecto de educación social y construcción de viviendas asequibles.

LAS BARRACAS DE LA POSTGUERRA

Con La Obra Sindical del Hogar (1939) empezaron a construirse grandes polígonos de viviendas en Bellvitge (Hospitalet) 1964,San Ildefonso (Cornellà), en los barrios de Sant Martí, Verdún, Sant Cosme, en Badalona, Baró de Viver o Bon Pastor.

Una nueva oleada de emigrantes llegó en los años cuarenta: 40% andaluces, el 13,4 de murcianos y el 14,7 de catalanes. Aparecieron nuevos núcleos en el Carmelo, Montjuïc o La Perona nombre que remite a la visita de Perón y Evita (1947). Incluso en la parte alta de la Diagonal había un núcleo barraquista.

EL BARRAQUISMO DURANTE EL DESARROLLISMO

Pero fue en la década de los sesenta cuando llegaron cientos de miles de familias en busca de trabajo. Las opciones eran vivir realquilados, vivir de alquiler o construirse uno mismo su propia vivienda.

Ahí están las chavolas repartidas entre el Turo de la Peira y la montaña del Carmel: las de Raimon Casellas,, Francisco Alegre o la zona de los Cañones, La zona de la calle Espronceda o la Verneda.

En 1949 el Ayuntamiento creó el Servicio Municipal para la Represión de Nuestras Barracas. Un grupo de inspectores apoyados por la Guardia Urbana censaron las chabolas colocando una placa en cada puerta de entrada y controlaron que no se ampliasen ni construyesen mas.

Eran “Los picos‘ venían a tirar las barracas de la gente que estaba construyendo con ladrillos y maderas. «Lo que hacíamos era construir y pintar de noche, incluso poner las camas con sábanas, para que, cuando vinieran al día siguiente pensaran que la barraca llevaba ahí tiempo, Mi padre compró nuestra barraca por 150 pesetas y tenía una sola habitación. Luego la amplió. Le llamábamos ‘el cuartel de transeúntes’ porque en ella acogíamos a toda la gente que venía del pueblo [de Málaga] y que no tenía dónde quedarse», «,

Se vivía como en un pueblo, la vida se hacía en la calle…las comuniones, las Navidades, la casa solo era para dormir y teníamos dos cubículos: la cocina-comedor y una habitación”, recuerda. Unas viviendas que se fueron levantando con lo que “se podía: con ladrillos, maderas, cartones…” y al principio “sin servicios básicos, como agua y luz”.

Empezaron a controlarse las llegadas de la Estación de Francia y la Estación del Norte para pedir papeles a los recién llegados. Los que no los tenían eran internados en Montjuic, en el Palacio de las Misiones yen el Estadio hasta devolverlos a sus lugares de origen.

Para la celebración del Congreso Eucarístico (1952) se borraron del mapa las barracas de la parte alta de la Diagonal y se urbanizó el barrio del Congrés para lo cual se expulsaron a los barraquistas trasladándolos al extrarradio: a Can Clos, el Polvorí, Verdum o las Viviendas del Gobernador.

LA EPOCA «PORCIOLES» 1957-1973

Era un momento de despegue económico, Había trabajo a tope. Había una verdadera obsesión por construir, era el negocio más rentable. Todo piso acabado se vendía al momento. Durante su mandato la especulación del suelo tocó las cotas más altas. Se edificaban barrios enteros sin atender a las necesidades de sus próximos ocupantes. No se pensó en instalar escuelas, hospitales.

Al final, la solución parcial al problema de la vivienda vino de la iniciativa privada acogida a la Protección Oficial del Estado que dio acceso a grandes fondos y a la financiación necesaria.

También se crearon las leyes de Viviendas de renta limitada (1954) y de viviendas subvencionadas (1957). La OSH urbanizó el barrio de Roquetes, el grupo Juan Antonio Parera o los bloques de Roberto Bassas.

EL BOOM DE LA CONSTRUCCIÓN

Desde la plaza de las Glorias hasta el Besos se crearon polígonos de viviendas para las familias con pocos recursos mientras que en el entorno de la Diagonal y Les Corts se edificaron bloques de mayor calidad, con zonas verdes para familias con mayor poder adquisitivo.

La edificación a gran escala se extendió hacia los municipios colindantes con Barcelona. Las “Unidades vecinales de absorción social”, las UVAS crearon el Barrio de San Cosme en el Prat o el de Pomar en Badalona. Naciendo también los barrios de Singuerlin de Santa Coloma, La Mina en Sant Adrià, el Gornal en L´Hospitalet del Llobregat.

Los vecinos del barrio de Can Tunis pudieron quedarse en el barrio construyendo sus propias viviendas pero, al final, tuvieron que dejarlas también cuando se empezó a ampliar la zona portuaria.

En la otra parte de la montaña de Montjuic se desalojaron a los barraquistas de la zona de Miramar para crear los estudios de RTVE y también a los vecinos del Maricel para construir el parque de Atracciones (1964).

En 1966 desaparecieron las últimas barracas de la Barceloneta y del Somorrostro tras enviar a sus habitantes a barracones provisionales en el barrio de Sant Roc para después reubicarlos en otras zonas. Se construyeron nuevos barrios como el de La Mina (1972) o el Polígono Canyelles (1974).

ÚLTIMAS BARRACAS

Pero aún quedaban unas dos mil barracas: en el Carmel, la Perona, el Camp de la Bota, en la plaza de Santa Engracia (en el barrio de la Prosperitat) y en Trascementiri.

Con el primer ayuntamiento democrático (1979) se desplegaron nuevos modelos de ayuda asistencial y los asentamientos gitanos se integraron en bloques dispersados por varios barrios como la Verneda, el Maresme en el distrito de Sant Martí. Eran barrios sin servicios, a menudo sin alcantarillado y construidos con materiales de mala calidad que, con los años, habrá que reformar por problemas de humedades, aluminosis.

Hasta que por la presión de las asociaciones de vecinos se consiguieron unos servicios básicos. Empezaron a ser atendidos por servicios sociales y dotarlos de dispensarios.

En el Carmel se desalojaron poblados para asentarlos en el Polígono Canyelles, en el barrio de Ramon Casellas y los últimos (1990) en Can Carreras, en Nou Barris. El 7 de noviembre de 1990 Pascual Maragall destruía simbólicamente la última barraca.

- Puedes compartir nuestros videos:

- Si quieres colaborar con una pequeña aportación para el mantenimiento del canal:

AGRADECIMIENTOS

Barraques. L’altra ciutat. Sara Grimal y Alonso Carnicer. TV3. Barcelona. 5 de abril 2009.

Barraques. La ciutat oblidada. Sara Grimal y Alonso Carnicer. TV3. Barcelona. 14 de enero 2010.

El largo viaje hacia la ira. Llorenç Soler. España: 1969.

Víctor López Mirabet

Jordi Cotrina

Manuel Marina de Cultrutas.

Josep Palacios

![]()